Braunkohle ist viel mehr als Braunkohle in Kraftwerken zu verbrennen

Guido van den Berg MdL 17.

Horst Engel

Dr. Axel Römer

Dr. Achim Rohde

Werner Stump

MEDIENMITTEILUNG

Rhein-Erft-Kreis/Rhein-KreisNeuss, Kreis Düren

Seit die Bundesregierung die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, kurz WSB-Kommission oder Kohlekommission eingesetzt und beauftragt hat ein Ausstiegsdatum aus der Braunkohleverstromung zu nennen, haben sie ihre Gemeinsamkeiten zusammengeführt: Guido van den Berg MdL, Horst Engel, Dr. Axel Römer, Dr. Achim Rohde und Werner Stump – allesamt Kenner des Rheinischen Reviers.

Mit E-Mails an die Bundesregierung, die Landesregierungen der Braunkohleländer, die WSB-Kommission, an Landräte, Bürgermeister und Kammern haben sie sich in den Meinungsbildungsprozess eingeschaltet. Ziel: Ein Ausstiegsdatum zu verhindern: „Bemerkenswert ist die Antwort-Mail vom 16. Oktober 2018 von Bundeswirtschaftsminister Altmaier an uns, so Dr. Achim Rohde (Neuss), Regierungspräsident a.D. und langjähriger Fraktionsvorsitzender im NRW-Landtag. Zitat: „…Sie weisen in Ihrer E-Mail zu Recht darauf hin, dass es weiterhin Einsatzbereiche für die Braunkohle gibt. Insbesondere die von Ihnen genannten Themen Chemie, Wasserstofftechnologie oder Batteriezellenfertigung haben für das Rheinland und insgesamt für den Industriestandort Deutschland hohe Bedeutung…“.

Guido van den Berg MdL (Bedburg): „Das lässt doch hoffen. Wir setzen auf Forschung und Entwicklung und laden die Menschen dazu ein das auch so zu sehen. Heute macht zum Beispiel die chemische Industrie aus dem Klima-Gas CO2 Schaumstoffe für Alltagsprodukte wie Polstermöbel, Sportartikel und Autoteile.“

Werner Stump (Kerpen), Landrat im Rhein-Erft-Kreis a.D.: „Die Braunkohle als Wertstoff ist neu zu entdecken. Sie ist eine Brückentechnologie mit Zukunft – „Industrie 4.0“ ist das Stichwort.“ Dabei kommt den Projekten „terra nova“ im Rhein-Erft-Kreis und „Indeland“ im Kreis Düren eine besondere Bedeutung zu.

Horst Engel (Pulheim), langjähriger NRW-Landtagsabgeordneter: „Nicht zu vergessen der Agrarsektor. Dauer-Bodenverbesserer aus heimischer Braunkohle, die die Pflanzen nicht verzehren und Feuchtigkeit speichern, helfen karge und sandige Böden fruchtbar zu machen und der Weltmarktführer, der in 70 Länder exportiert, hat seinen Firmensitz in Grevenbroich, direkt auf der Braunkohlenlagerstätte Garzweiler.“

Wenn man noch die Erklärungen des NRW-Wirtschaftsministers Prof. Dr. Andreas Pinkwart oder von Dr. Rolf Schmitz, RWE-Vorstandsvorsitzender hinzufügt, Braunkohle sei wichtiger Rohstoff gerade für Treibstoffe und ein Kohleausstieg ohne festes Datum auch deshalb notwendig – sind wir auf dem besten Weg für eine neue Zukunft des Rheinischen Reviers. Dr. Rolf Schmitz sagt zu Recht: „Man braucht möglichst viele Optionen für die Kohle, da wird uns noch eine Menge einfallen…“

Dr. Axel Römer, Chemiker (Bergheim): „Genau – und wir habenuns etwas einfallen lassen:

Ein Schlüsselwort ist Photosynthese. Mit Braunkohleprodukten als Dauerhumus können wir zum Beispiel die Biomasse auf landwirtschaftlichen Bödenvergrößern, gesund halten und auch noch CO2 einfangen. Für den weiten Bereichder für NRW so wichtigen Chemie haben die Fachleute viele weitere Geschäftsideenfür die Kohle. Man muss nur die Schätze heben.

Mit ihrer Homepage www.kohlenstoffrevier.net bietet das Team eine öffentliche Plattform. Ein interaktives Dreisäulen-Diagramm mit den Säulen Strom, Chemie und Agrar erlaubt mit einem Blick das komplexe Thema und Entwicklungen zu erfassen und sich tiefer einzuarbeiten.

Medienkontakt: Horst Engel – Mobil: 0172-2902111

Planungen der Landesregierung zu aktuellen energie- und klimapolitischen Herausforderungen

Rede von

Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart

36. Sitzung des Landtags

11. Oktober 2018, 10:00 Uhr

Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenum

– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr

geehrter Herr Präsident,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

I.

Die NRW-Koalition ist angetreten, Gegensätze zu überwinden und Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang zu bringen. Unser Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen bis spätestens 2030 zum innovativsten, leistungsstärksten und klimafreundlichsten Industriestandort weltweit zu machen!

Die NRW-Koalition hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung klar zum Klimaschutzabkommen von Paris und dem Ziel bekannt, dass die Welt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weitgehend treibhausgasneutral wirtschaften soll.

Das im Klimaschutzgesetz NRW für 2020 vorgegebene Minderungsziel für Treibhausgasemissionen in Höhe von 25% gegenüber 1990 werden wir nicht nur einhalten. Wir werden es übererfüllen.

Zur Erreichung der Klimaziele bedarf es auch – aber nicht nur – einer Wende in der Energieerzeugung. Die Energiesysteme der Zukunft sind dabei so zu gestalten, dass sie die Faktoren Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaverträglichkeit gleichrangig berücksichtigen und langfristig in Einklang bringen.

Dies ist angesichts der komplexen energiewirtschaftlichen Wirkungszusammenhänge eine anspruchsvolle Aufgabe.

Diese Aufgabe kann und wird gelingen, wenn wir sie offensiv aber sachlich und mit klarem Verstand und Weitsicht angehen. Die Gestaltung der Energiesysteme der Zukunft erfordert Entscheidungen mit strukturellen und langfristigen Auswirkungen nicht nur für die Energiewirtschaft, sondern auch für die energieintensiven Industrien und ihre Beschäftigten sowie für unsere Gesellschaft insgesamt.

Diese Aufgabe ist deshalb nicht geeignet für politische Kurzsätze nach dem Motto: „Raus aus der Kohle, rein in die Erneuerbaren Energien, es wird schon irgendwie klappen.“ Mit solchen pauschalen und unterkomplexen Aussagen mag man kurzfristig politischen Zuspruch bekommen. Der Sache helfen sie nicht weiter.

Wir wollen – auch vor dem Hintergrund der Arbeit der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ – für ein Gelingen der Energiewende sorgen, die die Belange der nordrhein-westfälischen Wirtschaft, ihrer Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Wir brauchen eine verlässliche Perspektive für alle Beteiligten.

II.

Die Energiewirtschaft selbst und die mit ihr direkt und indirekt verbundenen Zuliefererbranchen sind ein wichtiger Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor. Das ist jedoch nicht alles.

Eine zuverlässige und stabile Energieversorgung ist auch für Nordrhein-Westfalen insgesamt von existentieller Bedeutung. Unsere heimische Wirtschaft ist wie in kaum einem anderen Bundesland auf eine sichere und bezahlbare Energieversorgung angewiesen. Nur so kann sich Nordrhein-Westfalen als Industriestandort weiterentwickeln und Wertschöpfung und hunderttausende hochwertige Arbeitsplätze erhalten. Allein die Unternehmen in den weitgehend energieintensiven Branchen Papier, Glas, Chemie, Kunststoff, Mineralöl und Metallerzeugung beschäftigen in Nordrhein-Westfalen mehr als eine viertel Million Menschen. Das sind sehr gute Arbeitsplätze mit ordentlichen Tarifverträgen und Einkommen für die Menschen. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitsplätze bei Zulieferern im Investitionsgüterbereich wie dem Maschinenbau und bei unternehmensnahen Dienstleistern wie Güterverkehr, IT, Leasing oder Forschung und Entwicklung, die auch in Nordrhein-Westfalen vielfach ohne die energieintensive Industrie nicht denkbar wären. Um diese wirtschaftliche Kraft zu erhalten, benötigen wir auch in Zukunft eine leistungsstarke und hochinnovative Energieerzeugung.

Wie lange die Kohleverstromung noch als Brücke benötigt wird, darüber berät derzeit die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. Diese Ergebnisse wollen wir abwarten. Die Landesregierung steht in diesem Prozess dafür ein, die Klimaziele nicht gegen die Wirtschaft auszuspielen. Wir können und wollen die Klimaziele nur zusammen mit einer starken und modernen Wirtschaft erreichen und nicht auf Kosten einer Deindustrialisierung unseres Landes.

III.

Vor welchen energiewirtschaftlichen Herausforderungen uns die Energiewende stellt, zeigt u.a. ein Blick in die „Quartalsberichte zu Netz- und Sicherungsmaßnahmen“ der Bundesnetzagentur. Im Jahr 2012 waren Redispatchmaßnahmen im deutschen Übertragungsnetz in einem Umfang von 4.956 GWh erforderlich, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 waren bereits Redispatchmaßnahmen in Höhe von 20.439 GWh nötig. Dies bedeutet eine Vervierfachung des Eingriffsvolumens innerhalb von fünf Jahren. Hinzu kamen in 2017 Maßnahmen zur Abregelung erneuerbarer Energieträger (Einspeisemanagement-Maßnahmen) im Umfang von 5.518 GWh.

Die Kosten des Redispatch- und Einspeisemanagement beliefen sich in 2017 auf ca. 1,4 Mrd. EUR gegenüber rund 880 Mio. EUR in 2016. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten für Netzeingriffe bis 2025 auf 4 Mrd. EUR pro Jahr ansteigen werden. Insbesondere nach 2023 werden durch den wachsenden Einsatz Erneuerbarer Energien und die Abschaltung von Kernkraft- und konventionellen Kraftwerken erheblich mehr Netzeingriffe erforderlich.

Die Zunahme netzstabilisierender Maßnahmen verdeutlicht, dass die Zuverlässigkeit unseres Energiesystems zunehmend auf die Probe gestellt wird. Veränderungen im Verhältnis von erneuerbaren zu konventionellen Erzeugungskapazitäten führen dazu, dass sich auch das Verhältnis volatiler Kapazitäten (aus erneuerbaren Energie) zu grundlastfähigen Kapazitäten (aus konventioneller Energieerzeugung) verändert.

Da weder der Netzausbau noch die Entwicklung leistungsfähiger Speichertechnologien mit dieser Entwicklung Schritt halten, hat diese Verschiebung massive Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. Verschärfen wird sich diese Situation in den kommenden Jahren durch den beschlossenen Kernenergieausstieg, mit dem bis Ende 2022 weitere rund 10 Gigawatt gesicherte Kraftwerksleistung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Über Jahrzehnte haben wir die Netzstabilität als gegeben ansehen können. Netzstabilität ist und bleibt ein unerlässlicher Faktor für den dauerhaften Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes. Diesen Standortfaktor dürfen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen:

Die Digitalisierung liefert uns einerseits neue Antworten zur Lösung dieser Flexibilitätsanforderungen, andererseits werden die Ansprüche an die Versorgungssicherheit und Netzstabilität durch die Digitalisierung erheblich steigen.

Es wäre fahrlässig, eine Reduzierung des Niveaus der Versorgungssicherheit hinzunehmen und gleichzeitig über die Weiterentwicklung von Digitalisierung, Industrie 4.0, das Internet der Dinge, vernetzte Mobilität oder Cyber-Sicherheit zu sprechen. Deutschland kann nicht digital werden wollen, aber gleichzeitig seine Stromversorgung schwächen.

IV.

Um Kohlekraftwerke schneller vom Netz nehmen zu können wird gerne angeführt, dass Deutschland genügend Strom produziere und sogar exportiere. Verschwiegen wird hingegen, dass zwar die Bruttostromleistung aus Windenergie und Photovoltaik für einen Stromüberschuss sorgen, dieser Strom beim deutschen Verbraucher aber nicht verlässlich ankommt. Erstens wegen Wetterabhängigkeit, zweitens wegen fehlender Übertragungsnetze. Die Erneuerbaren Energien (inkl. Biomasse und Wasserkraft) tragen damit nach wie vor einen mit etwa 10 Prozent geringen Anteil zur gesicherten Leistung bei.

Je nach Ausstiegsszenario aus der Kohleverstromung würde Deutschland als größtes Industrieland Europas zum Stromimporteur. Ihre Rolle als dann einzige Netto-Stromexporteure in Europa würden ausbauen: Polen und Frankreich. Das eine Land produziert 90 Prozent seines Stroms aus Kohle, das andere Land 75 Prozent seines Stroms aus Atomkraft. Wir würden in Deutschland nicht nur Atomkraft, sondern auch Kohle aufgeben, um beides in den Nachbarländern in schlechterer Qualität für Sicherheit und Umwelt zu fördern und dafür auch noch teuer zu bezahlen.

V.

Wir können und wollen die Energiewende positiv und zukunftsgerichtet gestalten. Dazu müssen wir die Energiewende vom Kopf auf die Füße stellen und sie mit einem verlässlichen Plan unterlegen, wie wir bis wann aus den konventionellen Energien aussteigen können.

Dieser Ausstieg ist aus Klimaschutzgründen und wegen der Endlichkeit der Ressourcen unzweifelhaft notwendig, aber er muss bezahlbar sein und darf die Versorgungssicherheit nicht in Frage stellen. Entscheidend ist dabei die Verbindung zum Emissionshandel, denn nur wenn es zu einer Zertifikatestilllegung parallel zum Abschalten emissionshandels-pflichtiger Anlagen kommt, werden auch tatsächlich Emissionen eingespart, alles andere wäre auch hier reine Augenwischerei.

Für eine Neujustierung der Energiewende benötigen wir ein ganzes Maßnahmenbündel, dass die derzeit losen Enden der Energiewende sinnvoll zusammenführt. Hierzu erarbeitet die Landesregierung derzeit, gemeinsam mit Industrie, Energiewirtschaft, Verbänden und Gewerkschaften eine Energieversorgungsstrategie. Aus Sicht der Landesregierung müssen u.a. die folgenden wichtigen Aspekte berücksichtigt werden:

- Schnellerer Ausbau der Strom- und Gasnetze für den Transport des Ökostroms zum Verbraucher und Synchronisation mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien – dies reduziert auch die stark gestiegenen Kosten.

- Erhalt der Versorgungssicherheit durch eine Verlagerung der Energieerzeugung auf Gaskraftwerke, die u.a. auf bestehenden Kohlekraftwerksstandorten in Nordrhein-Westfalen entstehen und die längerfristig auf synthetisches Gas aus erneuerbaren Quellen umgestellt werden können.

- Stärkere Anreize für eine Sektorenkopplung und Belegung der Sektoren, die nicht dem EU-weiten Emissionshandel unterliegen, mit einem CO2-Preis, der Teile der bisherigen Steuern und Abgaben ablöst.

- Die Förderung dezentraler urbaner Energielösungen aus Photovoltaik, Geothermie, KWK und Elektromobilität; hier hat Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner Siedlungsstruktur große Potentiale.

- Schaffung von angemessenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für gesicherte Leistung und Förderung einer marktorientierten Flexibilisierung bei Angebot und Nachfrage.

- Reduzierung von Steuern und Abgaben auf Strom und die anteilige Finanzierung der EEG-Umlage aus dem Bundeshaushalt, nicht zuletzt für eine sozial gerechtere Kostenverteilung.

Diese wichtigen Maßnahmen sind entscheidende Voraussetzungen für eine schnellere Reduzierung der Kohleverstromung und könnten das Fundament für einen Neustart der Energiewende bilden, der Deutschland wieder zu einem Vorbild in der Welt werden lässt. Das waren wir einmal. Inzwischen schaut das Ausland kopfschüttelnd auf die Ineffizienz der deutschen Energiepolitik. Das müssen wir ändern.

Die rot-grüne Vorgängerregierung hat den Ausstieg aus der Braunkohle für die Zeit nach 2045 vorgesehen. Das ginge schneller – aber nur, wenn die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Neujustierung der Energiewende schneller und verlässlich umgesetzt und die Frage des Strukturwandels in der Region konkret und nachhaltig beantwortet wird.

Nur wenn Deutschland es schafft, die Energiewende so weiterzuentwickeln, dass sie den Wohlstand sichert und der Umwelt dient, wird es dafür auch weltweit Nachahmer geben.

Zu diesen Aufgaben gehört die Förderung der Transformation in der Industrie, die Forschung und Entwicklung und der in die Zukunft gerichtete Strukturwandel in den Regionen. Die Landesregierung arbeitet daran, diese Voraussetzungen zu schaffen und setzt gezielte Maßnahmen und Initiativen um.

Der Schlüssel dafür sind Innovation und Investitionen, für beides schaffen wir in Nordrhein-Westfalen wieder bessere Rahmenbedingungen, etwa indem wir die Zeiten für die Genehmigung modernerer und klimafreundlicherer industrieller Anlagen halbieren.

VI.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind bereit, den Weg der Energiewende mitzugehen. Diese Akzeptanz gilt es zu erhalten.

Der aktuelle Bericht des Bundesrechnungshofes belegt, was jeder Bundesbürger leistet, um den Atomstrom und konventionelle Energieträger durch Erneuerbare Energien zu ersetzen. 160 Milliarden Euro hat die Energiewende bislang gekostet, einen Großteil haben die Verbraucher direkt bezahlt. Allein im vergangenen Jahr waren es 24 Milliarden Euro über die EEG-Umlage, hinzu kamen weitere Umlagen über den Strompreis.

Im Ergebnis attestiert der Bundesrechnungshof der Energiewende aber, dass zwei der drei Grundpfeiler einer verantwortungsvollen Energiepolitik brüchig sind: Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Einerseits hat Deutschland mit die höchsten Strompreise weltweit, was zunehmend zu einer sozialen Frage wird. Gerade die einkommensschwachen Haushalte und der Mittelstand leiden am meisten unter der Verteuerung. Andererseits verbessert sich die CO2-Bilanz bei weitem nicht so stark wie eigentlich notwendig. Doch damit nicht genug. Mit der Forderung nach einem übereilten Kohleausstieg gerät nun auch der dritte Grundpfeiler einer klugen Energiepolitik ins Wanken: die Versorgungssicherheit.

In seinem Bericht vom 28. September 2018 stellt der Bundesrechnungshof fest: „Trotz des erheblichen Einsatzes von Personal und Finanzmitteln erreicht Deutschland die Ziele bei der Umsetzung der Energiewende bisher überwiegend nicht.“

Und weiter heißt es: „Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sind entscheidende Verbesserungen bei der Koordination und Steuerung der Energiewende unumgänglich. Die Bundesregierung bleibt zum Handeln aufgefordert. Anderenfalls könnte in der deutschen und der internationalen Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, Deutschland sei nicht imstande, die gesamtgesellschaftlich und langfristig angelegte Energiewende erfolgreich zu gestalten und umzusetzen.“

VII.

In den vergangenen Monaten ist immer wieder die Leitentscheidung der rot-grünen Landesregierung zur Zukunft des Rheinischen Reviers aus dem Jahr 2016 angesprochen worden. Man muss anerkennen, dass die gerade einmal zwei Jahre zurückliegende Leitentscheidung von einem energiewirtschaftlichen Realismus geprägt war.

Die von SPD und Bündnis90/Die Grünen beschlossene Leitentscheidung vom 5. Juli 2016 basierte auf der Bedeutung der Braunkohleverstromung für Versorgungssicherheit und Preisstabilität und berücksichtigt bereits den zukünftigen Rückgang der Braunkohleverstromung. Die damalige Landesregierung hat in der Leitentscheidung zur Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler II u.a. festgestellt, dass, ich zitiere „der Braunkohlenabbau in den Tagebauen Garzweiler II, Hambach und Inden in Nordrhein-Westfalen bleibe zur langfristigen Energieversorgung weiter erforderlich ist.“

Im Rahmen der Erarbeitung der Leitentscheidung hat die Landesregierung ein Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. In diesem Verfahren ist bereits eine Schonung des Hambacher Forstes thematisiert worden. In der Abwägung hat sich die von den Grünen mitgetragene Landesregierung aber gegen diese Anregung entschieden: Der zurückgehende Bedarf an Braunkohle könne genutzt werden, um auf eine sonst noch notwendige Umsiedlung von Menschen zu verzichten. Dieses sei der schwerste mit dem Braunkohleabbau verbundene Eingriff. Der mit der damaligen Leitentscheidung ausdrücklich bestätigte Bedarf für Braunkohleabbau auch nach 2030 mache aber den Tagebau Hambach, in dem keine weiteren Umsiedlungen mehr erforderlich werden, in seinen unveränderten Abbaugrenzen erforderlich.

Mit Blick auf die Leitentscheidung der rot-grünen Landesregierung ist anzumerken, dass sie im selben Jahr erfolgte, in dem das Pariser Klimaabkommen geschlossen und der Bund mit dem Land eine Herausnahme von fünf Kohlekraftwerksblöcken vereinbarte, da die Bedrohung der nationalen Klimaziele für 2020 schon zu diesem Zeitpunkt vollumfänglich bekannt war.

VIII.

Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vermischung von Sachverhalten aus politischem Kalkül erlebt, die nicht miteinander vermischt werden dürfen. Während die WSB-Kommission über die mittel- bis langfristige Ausrichtung der Energieversorgung berät, geht es bei den Diskussionen um den Hambacher Forst um den Vollzug von bestehenden Abbaugenehmigungen auf der Grundlage der eben zitierten Leitentscheidung.

Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht in der Hauptsache bisher nicht entschieden, sondern sich für die Entscheidung mehr Zeit erbeten. Diese Entscheidung respektieren wir selbstverständlich.

Gleichzeitig erwarten wir, dass die Demonstranten den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 14. September 2018 zur Vollziehung der Räumungsanordnung der Baumhäuser respektieren und angesichts der im Beschluss bestätigten „Gefahren für die Bewohner der Baumhäuser unter Gesichtspunkten des Brandschutzes und einer mangelnden Sicherung vor Stürzen in die Tiefe“ eine erneute Errichtung von Baumhäusern unterlassen.

Wir werden Rechtsbrüche auch künftig nicht akzeptieren, können den Ordnungsbehörden und Einsatzkräften aber auch nicht fortlaufend zumuten, die Bewohner der Baumhäuser vor sich selbst und das als besonders schutzwürdig vom BUND angemeldete Gebiet vor den Aktivisten zu schützen.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und den Rettungskräften, den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren anspruchsvollen und besonnenen Einsatz im Zuge der Räumungsmaßnahmen zu danken.

IX.

Die Klimaschutzdebatte hat sich zuletzt sehr stark auf die Frage der Stromerzeugung verengt. Manchmal auch, weil die Energieerzeuger als bequemes Feindbild ausgemacht wurden. Diese Verengung verstellt jedoch den Blick auf einen breit angelegten und effizienten Klimaschutz.

Auch andere Sektoren müssen und können ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele erbringen. Um etwa das Ziel einer treibhausgasneutralen Industrie zu erreichen, brauchen wir Forschung und Innovationen und deren wirtschaftliche Umsetzung in den Unternehmen. Diesen in unseren Augen zwingend notwendigen Transformationsprozess anzureizen und zu unterstützen, ist Ziel einer neuen Initiative, die ich vor wenigen Wochen vorgestellt habe und für den wir auf der jüngsten World Climate Conference in San Francisco viel Zuspruch gefunden haben:

Unter dem Namen IN4climate.NRW werden künftig Expertinnen und Experten aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung Strategien erarbeiten, wie die Industrie in Nordrhein-Westfalen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten, zusätzliches Wachstum erzeugen und zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele beitragen kann.

Um das Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz sowie die weitere Reduktion von Treibhausgasen umzusetzen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken werden wir noch dieses Jahr eine Energieforschungsoffensive NRW auflegen. Gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft wollen wir das Energieland Nordrhein-Westfalen zu einem international führenden Forschungsstandort ausbauen. Die Landesregierung stellt die nötigen Mittel bereit, um mit Forschung und Innovation einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen technologisch umzusetzen und andererseits gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Unter dem Dach der Energieforschungsoffensive sollen die geförderten Projekte national wie international Akzente für die Energieforschung made in NRW setzen.

Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen bis spätestens 2030 zum innovativsten, leistungsstärksten und klimafreundlichsten Industriestandort weltweit zu machen!

X.

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ ist u.a. mit dem Ziel eingesetzt worden, einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung, einschließlich eines Abschlussdatums vorzulegen.

Die Kommission hat hierzu aber auch den Auftrag zur Schaffung einer konkreten Perspektive für neue, zukunftssichere Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen im Zusammenwirken zwischen Bund, Ländern, Kommunen und wirtschaftlichen Akteuren.

In den letzten Monaten haben wir in enger Abstimmung mit den regionalen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ein umfassendes Programm zur Entwicklung neuer Perspektiven für das Rheinische Revier entwickelt und der WSB-Kommission vorgelegt. Darüber hinaus haben wir eine Prioritätenliste für das Starter- und Langfristprogramm abgestimmt, das wir am Freitag [12. Oktober 2018] mit der WSB-Kommission besprechen.

An die traditionsreichen Stärken der Energiewirtschaft in unserem Land anzuknüpfen ist unsere größte Chance, damit wir auch an den neuen wachsenden Geschäftsfeldern in einem sich wandelnden Energiesystem teilhaben.

Die bestehenden Kraftwerke in Verbindung mit den energieintensiven Unternehmen bilden gemeinsam mit unseren Innovationskompetenzen die hohe Lagegunst des Rheinlands für das Erzeugen von Produkten, die wir nach der Energiewende mehr denn je brauchen: Ich spreche von dem Produkt „Versorgungssicherheit“, das neu konzipiert werden muss.

Denn es wird anspruchsvoller, kontinuierlich und zuverlässig Energie bereitzustellen. Wir setzen uns daher in Berlin u.a. dafür ein, dass als eines unserer Leitprojekte, das Reallabor „Wärmespeicher-Kraftwerk StoreToPower“ eingerichtet wird: Das Wärmespeicher-Kraftwerk soll an einem ehemaligen Kraftwerksstandort als Reallabor geschaffen werden. Dabei handelt es sich um einen Flüssigsalz-Wärmespeicher, der bis zu ein Gigawatt Wärme speichern soll. Er ist schwarzstartfähig und kann in einer sog. Dunkelflaute als Back-up-Kraftwerk dienen. Mit einem Gesamt-Systemwirkungsgrad von ca. 40 Prozent kommt das Speicher-Kraftwerk einem modernen Braunkohle-Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 44 Prozent nahe. Durch die Entwicklung von Hochtemperatur-Wärmepumpen wären in Zukunft sogar Gesamt-Wirkungsgrade von bis zu 70 Prozent möglich.

Deswegen werden wir uns als weiteres Leitprojekt um die Ansiedlung eines DLR-Instituts für Hochtemperatur-Wärmepumpenbemühen: Die Hochtemperatur-Wärmepumpen werden zur Verbesserung des Wirkungsgrads für die Weiterentwicklung der Wärmespeicher-Kraftwerke benötigt. Darüber hinaus wird diese Technologie auch für die Wärmebereitstellung für die Industrie der Region und darüber hinaus gebraucht und ermöglicht die Befüllung von Fernwärmenetzen. Die RWTH Aachen verfügt mit dem Institut für Kraftwerkstechnik, Dampf- und Gasturbinen zudem über ausgewiesene Expertise in diesem Thema.

Neue Chancen brächte dem Rheinischen Revier auch die Ansiedlung

einer Batteriezellproduktion: Wir bemühen uns um die Errichtung einer

4 GWh Produktionsanlage im Rheinland im Rahmen der European Battery Alliance. In

einem zweiten Schritt soll eine large-scale-factory z.B. im Green Battery Park

in Euskirchen aufgebaut werden. Ziel ist die Sicherung von Entwicklungs- und

Produktions-Know how, die Unabhängigkeit von asiatischen Zell-Produzenten und

die Versorgung kleiner und mittelständischer wie auch großer Abnehmer.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Strukturwandels gewinnt der räumliche Transformationsprozess zusätzlich an Bedeutung. Hierzu planen wie eine internationale Bau- und Technologieausstellung Rheinisches Zukunftsrevier, die die Neuordnung des Raumes, die Weiterentwicklung ihrer Siedlungen als Orte der Zukunft in einem Mobilitätsrevier der Zukunft mit dem Anspruch verknüpft, wegweisende Schritte in eine innovative und klimafreundliche Zukunft mit hoher Lebensqualität zu gehen.

Um diese und andere Projekte – wie etwa die Errichtung eines Campus Rhein-Erft der TH Köln zu fachlichen Schwerpunkten der Transformation – zu realisieren, soll das Rheinische Revier als Sondergebiet ausgewiesen werden, um optimierte Flächenausweisungen und schnelle Genehmigungsverfahren zu realisieren und die notwendigen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen schnell umsetzen zu können.

XI.

Wir stehen vor großen Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren. Die Neujustierung der Energiewende aber auch die strukturpolitische Entwicklung der von der Reduzierung der Kohleverstromung betroffenen Regionen. Hier benötigen wir keine Symbolpolitik, sondern vernunftgeleitetes nachhaltiges Handeln.

Wir benötigen sachliche Debatten. Wir benötigen realistische aber mutige Lösungsansätze, die das immense innovative Potential unserer Unternehmen, unserer Hochschulen und Forschungseinrichtungen und insbesondere der Menschen in Nordrhein-Westfalen aufnehmen.

Dies sind wir den betroffenen Menschen in den Regionen schuldig.

Emotionen können helfen, einen Politikwechsel einzuleiten. Sie allein machen ihn aber noch nicht erfolgreich. Es ist das große Risiko einer Politik, die sich vom Pathos großer Emotionen tragen lässt: Löst sie ihre Versprechen nicht ein, ist die Enttäuschung derart groß, dass das emotionale Pendel heftig zur anderen Richtung ausschlägt. Es wäre ein Desaster für den Klimaschutz.

Die Energiewende braucht Erfolg.

Dringend!

Hambacher Forst nach OVG-Urteil

Rede von

Guido van den Berg MdL

zur Unterrichtung der Landesregierung:

Planungen der Landesregierung zu aktuellen energie- und klimapolitischen Herausforderungen

in Verbindung mit der Aktuelle Stunde:

„Gericht verhängt Rodungsstopp im Hambacher Wald – Landesregierung muss sich jetzt der politischen Verantwortung für das Rheinische Revier stellen“

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (Drucksache 17/3849)

in Verbindung mit:

„Gesellschaftlichen Konsens zum Kohleausstieg ernst nehmen. Rodungsmoratorium und neue Leitentscheidung jetzt!“

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (Drucksache 17/3791)

am Mittwoch, den 10.10.2018

im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf

(in APr 17/36)

Guido van den Berg (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Professor Pinkwart; Herr Minister! Ich will als erstes Respekt zollen, weil Sie in Ihrem ersten Redebeitrag sehr deutlich gemacht haben, dass Sie die Leitentscheidung der Vorgängerregierung würdigen. Sie haben gesagt, sie sei von Realismus geprägt sowie rational und vernunftgeleitet gewesen.

(Zuruf und Beifall von Daniel Sieveke [CDU])

Ich will jetzt nicht wieder den Ball aufnehmen und hinterfragen, wer sich da vom Acker macht usw. Zur historischen Wahrheit gehört einiges dazu: Ich zitiere jetzt aus der „Aachener Zeitung“ vom 28.03.2014: „Diese Entscheidung der rot-grünen Landesregierung geht zulasten der letzten heimischen Energieträger und zulasten von Zehntausenden Arbeitsplätzen in NRW. – Wer hat das gesagt? Der Ministerpräsident. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, müssen wir an dieser Stelle einige Dinge richtigstellen, Herr Ministerpräsident.

Ich glaube, das tut auch not. Ich komme aus der Region. Diese Region will im Augenblick nur eines: Sie will wieder Frieden haben.

Das, was wir in den letzten Monaten dort erlebt haben – auch an Zerrbildern in der Öffentlichkeit, an falschen Darstellungen, an Simplifizierungen –, wird niemandem gerecht. Es wird den Beschäftigten in den Tagebauen und in den Kraftwerken nicht gerecht. Es wird in keiner Weise den Anwohnern oder Umsiedlern gerecht, die dort in den letzten Jahrzehnten etwas erlitten haben, das aber vielfach auch als Chance in ihrer Biografie begriffen haben. Es wird denjenigen nicht gerecht, die für den Wald werben. Es wird auch den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht gerecht, die nicht Teil einer Partei oder eines Konflikts sein wollten, sondern sich schlicht und ergreifend um den Rechtsstaat kümmern wollten.

(Beifall von der SPD)

Das alles sind die Baustellen, die Wunden, die in dieser Region gerissen worden sind.

– Herr Löttgen, man kann hier sagen: Das alles liegt an der Symbolpolitik. In diesem Hohen Hause muss aber die Frage gestattet sein: Wie konnten diese Symbole entstehen? Natürlich ärgere ich mich auch über vereinfachte Darstellungen unseres ehemaligen Koalitionspartners, der Grünen, die so tun, als ob sie mit der Energiewende nichts zu tun hatten. Deshalb stellen sie heute einen Antrag, eine neue Leitentscheidung zu treffen, weil sie davon ablenken wollen, dass wir bei diesem Thema schon verantwortlich unterwegs waren.

(Beifall von der SPD, der CDU und der FDP)

Was mich genauso ärgert, Was mich genauso ärgert, ist, dass Sie, Herr Ministerpräsident, mit Ihrem Innenminister die Polizei in einen Einsatz in diesen Wald geschickt haben, der mit Baurecht und Brandschutz begründet war, obwohl jedes Kind in der Region wusste: Es geht darum, dass nachher gerodet wird und der Bagger kommt.

(Beifall von der SPD – Zuruf von der SPD: So ist es!)

Das hat Vertrauen zerstört, meine Damen und Herren. Das hat ein Bild gezeichnet – das ist in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden –, dass hier getrickst wird.

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU])

Der Begriff ist an dieser Stelle leider richtig.

(Beifall von der SPD – Bodo Löttgen [CDU]:

Dann akzeptieren Sie das Urteil auch hinsichtlich …)

– Herr Löttgen, Sie wissen genau, dass ich Urteile eines OVG …

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU])

– Natürlich akzeptiere ich dieses Urteil. Aber das, was juristisch vielleicht geht, ist manchmal nicht ausreichend in einer politischen Diskussion, die wir brauchen, Herr Löttgen.

(Beifall von der SPD)

Es fehlt – das hat uns das Gericht doch aufgeschrieben – die energiepolitische Begründung. Diese Landesregierung hat Sondersitzungen über sich ergehen lassen und erklärt, das alles müsse nach Baurecht passieren. Auch bei den Richtern liegen die Zeitungen auf dem Frühstückstisch. Die wissen doch, dass es um mehr geht. Da ist das Zerrbild entstanden. Das ist das, was uns aufregt.

(Beifall von der SPD)

Mich treibt die Frage um: Wie kriegen wir den Frieden wieder hin? Wie wird diese Region versöhnt? Herr Ministerpräsident, zur Wahrheit gehört: Sie haben hier leider einen Beitrag geleistet, der mehr gespaltet als versöhnt hat. Das ist eines der Probleme, die wir haben.

(Beifall von der SPD – Zuruf von Ministerpräsident Armin Laschet)

Sie haben sich leider hinter Vorgängerregierungen versteckt, obwohl wir alle wissen: Es geht auch um aktuelle Rahmenbetriebspläne.

(Zuruf von Ministerpräsident Armin Laschet)

Sie haben sich weiter versteckt und gesagt: Nicht meine Regierung ist betroffen, sondern das betrifft nur die Leitentscheidung.

(Zuruf von der SPD: Genau!)

Sie haben sogar so getan, als hätte RWE eine Niederlage eingesteckt. Es war diese Landesregierung. RWE war in dem Prozess nur beigeladen. Das Land Nordrhein- Westfalen ist unterlegen.

(Beifall von der SPD)

Deswegen stellt diese Region Fragen und möchte Antworten darauf. Was kostet der Stopp des Tagebaus Hambach? Wie werden die Arbeitsböschungen wieder zu standsicheren Hängen? Was ist mit drohenden Entlassungen? 4.600 Menschen in dieser Region haben Angst und Sorgen, sie möchten Antworten haben. Ich habe heute Morgen noch mit dem Betriebsratsvorsitzenden telefoniert. Da mögen Sie grinsen, Herr Ministerpräsident. Er hat Sorgen und Nöte. Da oben sitzt ein langjähriger Betriebsratsvorsitzender des Kraftwerks Niederaußem. Diese Menschen haben Sorgen und Nöte, um die man sich kümmern muss. Darauf erwarten wir Antworten.

(Beifall von der SPD – Zuruf von Ministerpräsident Armin Laschet)

Was ist mit den Umsiedlern in Morschenich und Manheim? Was ist mit dem Geld der kommunalen Haushalte, das jetzt verbrannt ist, weil der RWE-Aktienkurs im Keller ist? Wie geht es mit den ungeplanten Rekultivierungen weiter? Was ist überhaupt alles machbar, wenn ein See an dieser Stelle möglicherweise gar nicht entstehen kann? Wer zahlt den ganzen Kram? Das sind die Punkte, zu denen wir Antworten verlangen. Das alles ist nicht Gegenstand der Regierungserklärung gewesen.

(Zuruf von der SPD: So ist es!)

Deswegen sage ich: Wir erwarten mehr von dieser Regierung. Herr Pinkwart, ich nehme es positiv auf, dass Sie einige Punkte von uns aufgegriffen haben, aber wir haben noch viel mehr. Ich denke, wir werden das auch morgen in die Debatte einbringen.

Jetzt muss in dieser Region angepackt werden. Man darf sich nicht verstecken und warten, bis irgendetwas durch die Kohlekommission passiert, sondern man muss die Dinge selbst gestalten. Das ist die Tradition von Strukturwandel in Nordrhein- Westfalen, meine Damen und Herren.

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ein kurzer Hinweis: Aufgrund der Redezeitüberziehung der Landesregierung bei der Unterrichtung bekommen alle Fraktionen drei Minuten Redezeit hinzu. Wir konnten das nur nicht in die Technik einspielen, sodass Ihnen das Ende Ihrer Redezeit angezeigt wurde. Ich mache es so wie immer, ich huste dann.

Guido van den Berg (SPD): Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar; denn ich war jetzt irritiert. Die drei Minuten will ich gerne noch nutzen, weil mir das Thema am Herzen liegt.

Herr Minister Pinkwart, Sie haben vorhin gesagt, wir hätten Übereinstimmung beim Thema der Fördermöglichkeiten. Für das Rheinische Revier muss etwas getan werden. Wir stimmen auch in der Frage überein, ob wir nicht thermische Speicherkraftwerke – auf Salztechnik oder anderer – nutzen können, um Kraftwerksblöcke zu übernehmen. Beim Thema „Batteriefabrik“ sind wir ebenfalls einer Meinung.

Aber es muss mehr passieren. Was ist mit Infrastruktur? Was ist mit Bildung? Wir brauchen einen Sonderverkehrswegeplan für das Rheinische Revier.

(Beifall von der SPD)

Wir brauchen eine Initiative, wie Fachhochschulen, Hochschulen ins Rheinische Revier kommen. Wir brauchen eine Initiative, die darauf aufbaut, das Know-how der Arbeitnehmer in der Elektrotechnik weiter auszubauen. Wir haben ein virtuelles Kraftwerk im Revier, das weiterentwickelt werden kann und Leittechnik für die erneuerbaren Netze der Zukunft transportieren kann.

Und wir wollen Pilotregion für Kohlenstoffkreislaufwirtschaft werden, Herr Minister Pinkwart. Wir haben in einer Enquetekommission zusammengearbeitet. Herr Rasche hat viele Initiativen auf den Weg gebracht. Ich glaube, es ist lohnenswert, was wir da machen. Ich sage ganz deutlich: Wir müssen auch Orte des Fortschritts sichtbar werden lassen. Was ist beispielsweise mit dem Brainergy-Park in Jülich? Davon habe ich nichts gehört. Was ist mit der :terra-nova-Klimahülle in Bergheim, den Faktor-X- Siedlungen in Inden, den smarten Stadtteilen in Grevenbroich oder Bedburg? Hier brauchen wir eine Landesregierung, die den Kommunen unter die Arme greift und uns hilft, Herr Ministerpräsident. Da erwarten wir Hilfe.

(Beifall von der SPD – Widerspruch von Josef Hovenjürgen [CDU])

Wir brauchen vor allen Dingen mehr Flächen. Das haben Sie gesagt, aber wohlfeile Worte reichen an der Stelle nicht. Wir brauchen mehr, und zwar beschleunigt. Sie schlagen Änderungen für den Regionalplan vor.

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.)

Herr Pinkwart, der steht im Regierungsbezirk Köln roundabout erst für 2025 an. Dann haben wir noch kein Bauleitplanverfahren und kein B-Planverfahren. Das kommt zu spät.

(Zuruf von Michael Hübner [SPD] –

Gegenruf von Josef Hovenjürgen [CDU]:

Keine Ahnung! Unglaublich!)

Wir müssen da schneller werden und vor die Lage kommen.

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.)

Einen allerletzten Punkt will ich noch nennen; der ist mir wichtig. Zu dem, was im Augenblick stattfindet, was auch Herr Pofalla eingebracht hat – ein Deal mit RWE zum Kohleausstieg, zur Vergütung entgangener Förderung etc. –, sage ich für die Sozialdemokratie sehr deutlich: Was wir im Rheinischen Revier nicht brauchen, ist ein Deal mit den Konzernen. Was wir brauchen, ist ein Deal mit der Region und mit den Menschen vor Ort. – Vielen Dank.

(Anhaltender Beifall von der SPD)

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege van den Berg.

Mit Langzeit-Bodenverbesserern aus Braunkohle gegen den Hunger in der Welt

Nachfolgend wird der Einsatz löslicher Huminsäure im Kartoffelanbau auf salzigen Böden in arabischen Ländern dokumentiert. Die Bilder stammen aus Ägypten, Wadi Natcoon, Westseite der Wüstenautobahn zwischen Alexandria und Kairo.

Dr. Dipl. Ing. agr. Yasser Dergham:

„Unsere Langzeit Boden-Verbesserer aus Braunkohle steigern die Boden-Fruchtbarkeit um bis zu 50 Prozent, je nach Bodenqualität. Erträge werden um 10 bis 30 Prozent gesteigert.“

Dr. Dergham ist Technical and Sales Manager bei HUMINTECH mit Firmensitz in Grevenbroch, am Tagebaurand von Garzweiler; siehe auch: www.humintech.com, Mail: y.dergham@humintech.com

Verbesserte Böden binden Treibhausgase

Humusaufbau gegen Klimawandel

Durch das Bearbeiten der Böden mit schweren Maschinen wird auf landwirtschaftlichen Anbauflächen immer mehr fruchtbarer Humus zerstört und dabei CO2 freigesetzt. Dass es auch anders geht, zeigen Bauern aus Österreich.

Von Albrecht Kieser.

Wenn der Landwirt intensiv Humusaufbau betreibt, kann er etwa 50 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr binden. Wir haben gesagt, wenn wir das flächendeckend umsetzen wollen, dann müssen wir dafür irgendeine Form der Entschädigung finden. Nur dann ist die Masse bereit, das auszuprobieren.

Gerald Dunst ist Humusfachmann und organisiert in der Ökoregion Kaindorf in der österreichischen Steiermark ein Pilotprojekt. Es betreibt auf mittlerweile 2000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche Humusaufbau unter anderem mithilfe von Kompost und Pflanzenkohle. Das kostet die Landwirte in den Anfangsjahren, bis die Humusschicht in einer stabilen Höhe vorhanden ist, pro Hektar etwa 1500 Euro. Dafür gibt es in Kaindorf eine Gegenfinanzierung durch Unternehmen, die sich freiwillig CO2 freistellen lassen wollen:

Um den Landwirten den Umstieg zu erleichtern, hat die Ökoregion Kaindorf vor 9 Jahren einen freiwilligen Zertifikathandel ins Leben gerufen, der jedem Bauer 30.- Euro pro nachweislich, gebundener Tonne CO2 garantiert! Die gebunden Tonnen CO2 werden in Form von Humuszertifikaten Betrieben zum Kauf angeboten, die damit ihren nicht vermeidbaren CO2– Ausstoß kompensieren.

Die Idee, die Kosten der Bodenverbesserung zu refinanzieren, führt unterschiedliche Akteure und gesellschaftliche Gruppen zusammen. Das Geschäft nutzt Landwirten und Unternehmen und macht in Österreich bereits Schule. Die regionale Wertschöpfung bleibt im Land. So z. B. kauft die Lebensmittel Kette Hofer KG Zertifikate von Ökoregion Kaindorf Humuslandwirten, diese wiederum kaufen in Österreich ein. Die Kaufkraft bleibt im Land.

Vorbild Österreich: Humus als CO2-Fänger

Nach heutiger Zustimmung von Margit Krobath Klima- und Energie Modellregionen Manager der Ökoregion Kaindorf diese Info:

„… es sind aktuell 200 Landwirte aus ganz Österreich daran beteiligt. Derzeit gibt es konkret 3 Partnerländer die das Programm übernehmen werden. Belgien, Slowenien und Holland. Die Landwirte erhalten für die nachweislich gespeicherte Tonne CO2 derzeit 30 Euro.“

Den Vertrag mit allen Punkten können Sie über diesen Link herunterladen.

Hat die Braunkohlenindustrie in Deutschland noch eine Zukunft?

Guido van den Berg MdL

ZUSAMMENFASSUNG

An eine Zukunft der Braunkohlen-Industrie in Deutschland glauben wenige. Unser Land hat doch schließlich eine Energiewende beschlossen. Und in deren Folge soll der energetische Einsatz von Braunkohle bekanntlich zurückgedrängt werden. Die aktuelle Bundesregierung hat sogar eine Kommission eingesetzt, die ein Ausstiegsdatum für Stein- und Braunkohle finden soll und sie hat hierzu 1,5 Mrd. € Strukturförderung in Aussicht gestellt. Also alles vorbei mit der Braunkohle? Geht es nur noch um Details, nur noch um sozialen Ausgleich, nur noch um Abwicklung? Wer verantwortlich handeln will, sollte ein wenig mehr nachdenken.

Schlagwörter: Braunkohlenindustrie; Chemie-Rohstoff; Energiepolitik; Kohlenstoffkreislauf; Kommission „Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel“; Stoffliche Kohlenutzung; Zukunft

1. Neue geopolitische Unsicherheiten müssen Energiepolitik verändern

Die Welt ist in Veränderung. Populisten sind vielerorts auf dem Vormarsch: Im Inland, in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht nur Diktatoren wie in Nordkorea, sondern auch autokratische Machthaber in der Russischen Föderation oder in der Türkei verändern die geopolitische Lage. Es ist politisch blauäugig zu glauben, dass die Substanz der politischen Inhalte in Deutschland unangetastet bliebe, wenn sich Rahmenbedingungen für unsere Demokratien bedrohlich verändern.

Auch die Wirtschafts- und Energiepolitik wird neu herausgefordert werden. Wie fragil in Europa sicher geglaubtes geworden ist, kann man daran sehen, dass der Aufbau neuer Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union nicht ausgeschlossen er- scheint. Der Trend zum Freihandel, der offene Zu- gang zu Märkten und Rohstoffbasen, alles das was uns so selbstverständlich erschien, ist neu zu bewerten. Wer hätte gedacht, dass eine US-Administration die Nato in Frage stellen könnte? Wer hätte gedacht, dass Freihandel zwischen den USA und Europa gefährdet ist? Alles das ist Realität des Jahres 2018. Möglicherweise ist es ein Epochenwechsel, der Demokratie neu herausfordert. Es wäre naiv zu glauben, dass dies keine Auswirkungen auf unsere Politik haben wird.

Und auch unsere Energie- und Rohstoffpolitik muss dieser Neubewertung unterzogen werden. Wollen wir uns energiepolitisch von Erdgas aus Russland abhängig machen? Sind heimische Rohstoffbasen bedeutungs- und wertlos für unsere Wertschöpfung? Es wird Zeit klar herauszuarbeiten, dass die oft suggerierte Darstellung, ein kurzfristiger Ausstieg aus der Braunkohle sei überfällig und alternativlos, tat- sächlich mit großen technischen Herausforderungen für die Energie- und Klimapolitik, aber auch mit neu zu bewertenden Importabhängigkeit unserer Volkswirtschaft, verbunden ist.

2. Versorgungssicherheit wird physikalisch entschieden – nicht politisch

Lange gab es einen weitgehenden politischen Konsens, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gleichzeitig aus Kernenergie und Braunkohle ausgestiegen werden kann. Mit dem er- kennbaren Nicht-Erreichen des Ziels einer 40%-igen Treibhausgasminderung bis 2020 gegenüber 1990 wird die These eines schnelleren Kohleausstiegs stark propagiert. Verschwiegen wird, dass dieses Klimaziel aus dem Jahr 2009 stammt – also vor dem Beschluss zum forcierten Kernenergieausstieg. Und verschwiegen wird, dass dem „Verfehlen“ des Klimaziels ein stärkeres Bevölkerungswachstum, ein stärkeres Wirtschaftswachstum und ein sich daraus ergebener gestiegener Energieverbrauch zugrunde liegt. Medial wird gerne auf die Braunkohle als größter Klimasünder verwiesen; Fakt ist aber, dass im Zeitraum von 1990 bis 2016 der CO2-Ausstoß an der Stromherstellung in Deutschland um 26% zu- rückgegangen ist. Die Braunkohle hat dabei einen überdurchschnittlichen Beitrag geleistet. Insbesondere die ostdeutschen Reviere haben gegenüber 1990 um die 40 % CO2-Emissionen eingespart. Kein anderer Sektor (Verkehr, Wärme-Wohnen, Landwirtschaft) und keine andere Region hat heute absolut mehr zur CO2-Reduzierung in Deutschland bei- getragen wie die Braunkohlenreviere.

Dennoch wird die Forderung nach Klimaschutz in diesen Tagen gerne auf die Braunkohle-Abschaltung reduziert: Höhepunkt waren die „Jamaika- Sondierungsgespräche“ von CDU, CSU, FDP und Grünen Ende 2017 mit der Behauptung, dass eine Stilllegung von sieben Gigawatt Kohlekraftwerken mit der Versorgungssicherheit vereinbar wäre. Dabei weisen die vier Übertragungsnetzbetreiber (Bericht zur Leistungsbilanz 2016 bis 2020 vom 31.10.2017) darauf hin, dass die sogenannte „gesicherte“ (also jederzeit verfügbare) Leistung mit dem Abschalten der letzten Kernkraftwerke Ende 2022 unter der Jahreshöchstlast liegen wird. Eine 100%-ige Versorgungssicherheit wäre damit nicht mehr geben. Der Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Strom 2030 weist zudem darauf hin, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren das Problem aufgrund weiterer konventioneller Kraftwerksstilllegungen deutlich verschärfen wird: Für die Jahre 2030 bzw. 2035 ist dort eine verbleibende Leistung zwischen -14,5 und -25,8GW ausgewiesen. Grundlegend ist dabei auch, dass die lange als stabil angenommene Jahreshöchstlast von etwa 82GW wegen des steigenden Strombedarfs aufgrund von Sektorenkopplung mit steigender Elektrifizierung im Verkehrs- und Wärmebereich zu niedrig angenommen wurde. Aktuell erscheint eine Jahreshöchstlast von 90 bis 94GW realistisch.

Es ist also festzustellen, dass die Braunkohle im Gegensatz zu anderen Bereichen und anderen Regionen ihren Beitrag zu den Klimaschutzzielen geleistet hat. Wer die Energiewende erfolgreich betreiben will, muss endlich die Bereiche angehen, wo der Rückstand offensichtlich ist und darf das Thema nicht auf eine Stromwende reduzieren.

3. Preise sind für energieintensive Industrien entscheidend

Das Abschalten von Braunkohle könnte aktuell nur durch die Verfeuerung von Erdgas kompensiert werden. Gaskraftwerke würden damit an viel mehr Jahresstunden den Börsenstrompreis bestimmen. Bei aktuellen Gaspreise würde der Strompreis auf diese Weise um 15-20€/MWh ansteigen. Energieintensive Industrien sind in Deutschland für knapp ein Viertel des gesamtdeutschen Strombedarfs ursächlich. Diese Branche stellt Grund- und Werkstoffe her, die Ausgangspunkt für sehr viele Wertschöpfungsketten sind. Die Wirtschaftsvereinigung Metalle schätzt, dass sich ihre Strompreise bei einem vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle um 15,7€/MWh und damit um etwa 56% erhöhen würden.

Im Rheinischen Revier hat der Energiebedarf für die Industrie eine besondere Bedeutung. Der Stromverbrauch pro in der Industrie Beschäftigtem ist in im Rheinland mit 83MWh höher als im Landesdurchschnitt mit 54MWh oder Bundesdurchschnitt mit 36MWh. Die Industrie- und Handelskammern haben erst dieses Jahr ermitteln lassen, dass der Anteil energieintensiver Industrien an der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes 29% beträgt. Im NRW-Durchschnitt sind dies 21% und im Bundes- durchschnitt nur 15%. Wenn man die Wertschöpfung auf die Einwohnerzahl bezieht, so erreichen die energieintensiven Unternehmen im Rheinland einen Wert von 2.000€ pro Kopf, während der Durch- schnitt Nordrhein-Westfalens nur bei etwa 1.400€/Einwohner liegt.

Es ist zu erkennen, dass nicht nur die Chemie-, Aluminium- und Papier-Industrie von einer wettbewerbsfähigen Stromversorgung abhängig sind. Diese strompreisintensiven Industrien leiden ohnehin schon seit Jahren unter den im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohen Stromkosten in Deutschland. In den sich anschließenden Wertschöpfungsketten wären sehr viele Produkte und Arbeitsplätze betroffen, was nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Die Industrie- und Handelskammern geben an, dass durch einen Umsatz von 100€ in energieintensiven Industrien im Rheinland, in NRW ein Umsatz von insgesamt 210€ ausgelöst wird. Das sind 110€ zusätzlich zum initialen Effekt. Bundesweit geht man von einer Wirkung von 250€ Umsatz aus. Eine Wertschöpfung von 100€ in energieintensiven Industrien des Rheinlandes, löst in NRW eine Wertschöpfung von insgesamt 270€ und bundesweit von insgesamt 350€ aus. Und eine Beschäftigung von 100 Personen in energieintensiven Industrien im Rheinland löst in NRW eine Beschäftigung von insgesamt 270 Personen sowie bundes- weit von insgesamt 350 Personen aus.

4. Neue Optionen nutzen: Braunkohle aus dem Feuer holen

Die bereits erfolgten politischen Beschlüsse zur Energiewende sind einerseits für die Bergbauunternehmen eine Herausforderung, mit rückläufigen Fördermengen zur Energieerzeugung langfristig – zu vernünftigen betriebswirtschaftlichen Bedingungen – die Verfügbarkeit der Braunkohle als Reserve für die erneuerbare Stromversorgung zu sichern.

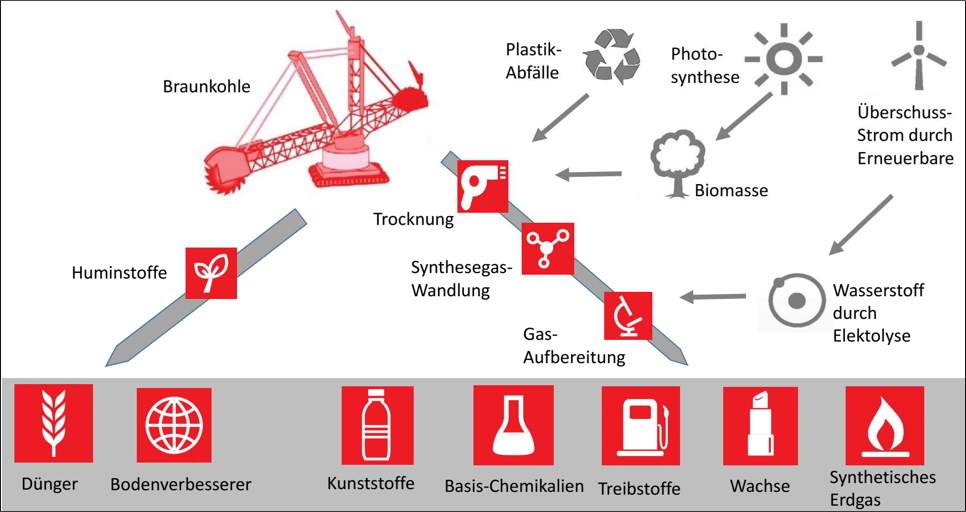

Andererseits ist es eine Chance noch „klügere“ Nutzungsalternativen für den Rohstoff zu erkennen und zu entwickeln. Über die Nutzungsmöglichkeiten der Braunkohle jenseits des Strommarktes lohnt es sich nachzudenken. Das hat auch eine Expertenkommission des Landtags von Nordrhein-Westfalen erkannt, die überparteilich die Braunkohlen-Nutzung für die Chemie-Industrie empfohlen hat. Im Folgenden sollen einige Perspektiven dargestellt werden, bei denen Braunkohle als Rohstoff-Alternative für die Chemie interessant werden kann (vgl. Abb. 1). Zum einen ist zu beachten, dass Braunkohle ein wertvoller Träger von Huminstoffen ist, die für die Nutzbarmachung von kargen und sandigen Böden höchst wertvoll sind. Zum anderen ist der Kohlenstoff nicht nur energetisch, sondern auch stofflich nutzbar. Das heißt, man muss nicht CO2 daraus entstehen lassen, sondern kann den Kohlenstoff in Synthesegas umwandeln und in vielen Produkten unseres Lebens nachhaltig nutzen.

4.1. Mit Braunkohle Wüstenbildung bekämpfen und Gesundheit fördern

Der deutsche Begriff Braunkohle ist manchmal ein Problem. Er ordnet den Rohstoff den Kohlen zu, obschon jeder der Braunkohle einmal in den Händen gehalten hat schnell merkt, dass man die pflanzlichen Ursprünge des Stoffes fühlen und sehen kann. Im Englischen heißt „Braunkohle“ deshalb zutreffend „Lignite“, was auf das Lignin, das Holz verweist – ihren Ursprung. Das macht klar, dass die Inkohlungsprozesse bei diesem Rohstoff noch nicht abgeschlossen sind. Die wertvollen Bestandteile der Humusbildung in den damaligen Urwäldern, sind noch erkennbar und können „zum Leben erweckt“ werden. Es geht um die wertvollen Huminstoffe, die in der Natur heterogen verteil vorkommen und mit hochmolekularen Strukturen die Basis des Humusbodens bilden. In der Biologie gelten die unzähligen Prozesse im Humusboden noch als weitgehend unentdeckt. Klar ist, dass die Strukturen bislang durch den Menschen kaum nachhaltig nachgebildet werden können und Huminstoffe deshalb ein Schatz unserer Natur sind.

Chemie-Spezialunternehmen in Deutschland haben sich seit einigen Jahren auf den Weg gemacht, den Schatz der Huminstoffe, der in unserer Braunkohle gebunden ist, nutzbar zu machen. Die Firma Humintech beispielsweise nutzt das in der Braunkohle vor- kommende Leonardit als Bodenhilfsstoff bzw. -verbesserer. In einer Produktionsanlage in Grevenbroich entstehen seit Jahren erfolgreich Produkte, die welt- weit exportiert werden und gerade zur Reaktivierung karger oder sandiger Böden in Steppen interessant sind. Das Unternehmen Novihum hat es sich zum Ziel gesetzt, die Huminstoffe direkt aus Braunkohlenstaub bzw. Rohbraunkohle zu gewinnen. Die Demonstrationsanlage hierzu ist in Dortmund eingerichtet worden.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass etwa ein Drittel aller landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Erde von Bodendegradation bzw. von Desertifikation betroffen sind. Dies betrifft unmittelbar über eine Milliarde Menschen. Wäre es nicht ein gewaltiger Beitrag zu Nachhaltigkeit, wenn wir mit den Huminstoffen der Braunkohle die weltweite Desertifikation bekämpfen, die land- und insbesondere forstwirtschaftliche Produktivität steigern, Artenvielfalt sichern könnten, in dem wir helfen, die Verfügbarkeit von elementaren Ökosystem-Dienstleistungen zu steigern?

Ebendiese Huminsäuren zeichnen sich aber auch durch die Fähigkeiten aus, Schadstoffe zu binden, Haut und Schleimhäute zu schützen, die Verdauung zu fördern und die körpereigene Abwehr zu stärken. Sie binden Bakterien und Viren sowie deren Toxine, die mit ihnen auf natürlichem Weg ausgeschieden werden. Daher produziert das Pharmawerk Weinböhla bei Dresden kohlenstämmige Huminsäurenpräparate, die als Arzneimittel sowohl in der Hu- man- als auch der Veterinärmedizin Anwendung finden. So sind hochmolekulare Huminsäuren zur Therapie von Erkrankungen der Verdauungsorgane und Störungen des Stoffwechsels geeignet und dienen schon seit Jahrhunderten für balneologische Anwendungen (Moor-/ Schlammbäder). In der Tiermedizin werden sie zudem als Diät-Ergänzungsfuttermittel sowie als bewährter Tierfutterzusatz eingesetzt.

4.2. Braunkohle als Kohlenstoffträger für die Chemie-Industrie

Man muss den Kohlenstoff nicht zwangsläufig in CO2 umsetzen, sondern kann ihn auch thermochemisch als Rohstoff für die Chemie-Industrie nutzen.

Dieses Ziel verfolgt die Romonta GmbH in Amsdorf bei Halle. Hier werden aus Braunkohle die bituminösen Pflanzenbestandteile extrahiert und als Rohmontanwachs veredelt (vgl. HERTRAMPF et al. in diesem Heft). Der Einsatz dieses Produktes ist dabei besonders breit gefächert, von Schuhcremes und Polituren, über Schmierstoffe, Zuschlagemulsionen für die Bau-, Asphalt- und Gießerei-Industrie, bis hin zu Kosmetika, Lederpflege, Farben und Feingusswachse – nur um einige der Einsatzgebiete zu benennen.

Eine andere Nutzungsform ist die Umwandlung der Kohle bei hohen Temperaturen und einer eingeschränkten Menge Sauerstoff in ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Dieses Synthesegas kann dann als Universalwerkstoff für zahlreiche chemische Produktgruppen (z. B. Methanol, Ammoniak, Naphtha oder Methan) dienen. Die technischen Verfahren hierzu sind vor rund 100 Jahren in Deutsch- land entwickelt worden (Bergius-Pier, Fischer- Tropsch); durch die Basierung der chemischen Industrie auf das Importgut Erdöl nach dem zweiten Weltkrieg sind diese Möglichkeiten den heimischen Rohstoff nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoffträger zu sehen, in Vergessenheit geraten. In anderen Teilen der Welt hingegen keineswegs! Anwendungen gibt es in den USA und in Indien. Südafrika ist es so gelungen seinen Erdölbedarf zu großen Teilen durch heimische Rohstoffe zu substituieren und China hat das Ziel ausgegeben, seine chemische Industrie völlig unabhängig von Erdölimporten zu machen. Die größten technischen und kommerziell genutzten Anlagen zur Synthesegasherstellung aus Kohle stehen heute in China (Abb. 2).

Auch die Verkokung der Braunkohle unter Luftabschluss bei Temperaturen um 1.000°C zum sogenannten Herdofenkoks ist in diesen Reigen einzugliedern. Aktuell durch RWE produziert, eignet sich dieses Produkt als vielseitig einsetzbarer Filterhilfsstoff für umwelttechnische Reinigungssysteme von Müllverbrennungsanlagen und -deponien sowie metallurgische Recyclinganlagen. Zunehmend findet er auch Einsatz in adsorptiven Reinigungssystemen zur Rückhaltung einer breiten Palette emissionsrelevanter Schadstoffe (u. a. Schwefeldioxid SO2, Stick- oxide NOX und Schwermetalle) aus industriellen Rauch- und Abgasen sowie zur Trinkwassererzeugung und Abwasserreinigung. Darüber hinaus dient Herdofenkoks als Katalysator- und Filtermaterial zur stofflichen Aufarbeitung von Rückständen der Mineralöl-Industrie zu hochwertigen petrochemischen Rohstoffen und Euro-5-Diesel (sog. „Koksaktivat“).

4.3. Stoffliche Nutzung als kluger Beitrag zur Sektor Kopplung

Wenn man wirklich Sektor übergreifend denkt, kann die Energiewende in Deutschland jetzt zur großen Chance werden, die Braunkohle in höheren Wert- schöpfungsebenen zu veredeln und gleichzeitig CO2 zu sparen. Wieso? Während bei der Verbrennung zur Stromerzeugung 100% des Kohlenstoffs zu CO2 gewandelt werden, kann bei der stofflichen Kohlenutzung etwa die Hälfte des Ausgangskohlenstoffs in den erzeugten Chemikalien gebunden werden. Folglich sinken im Vergleich zur Kohleverstromung auch die CO2-Emissionen um etwa 50%.

Wenn die erneuerbaren Energien, wie politisch gewünscht, bis 2050 mehr als 80% der Stromproduktion abdecken sollen, so müssen bisherige Unzuverlässigkeit für die Bedarfsdeckung gelöst und Speichermöglichkeiten entwickelt werden. Nach heutiger Erkenntnislage bieten sich vor allem chemische Großspeicher an. Wenn hier Elektrolyse und Wasserstoff eine Rolle spielen, wäre das ideal für die Veredlung der Braunkohle. Durch Einkopplung von CO2-emissionsfrei erzeugtem Wasserstoff kann bis nahezu 100 % des Kohlenstoffs aus der Kohle in den chemischen Produkten gebunden werden. Es wäre damit möglich, bei der stofflichen Kohlenutzung „0“-CO2-Emission zu erreichen.

4.4. Schwefelfreie Optionen für Flugbenzin entwickeln

Braunkohle enthält momentan im Vergleich zu flüssigen und gasförmigen Kohlenstoffquellen relativ viel Sauerstoff und Kohlenstoff – jedoch wenig Wasserstoff, sodass sich primär erst einmal Produkte mit ähnlicher Verteilung dieser Stoffe (wie z. B. Ameisen- oder Essigsäure) anbieten. Mit der Verfügbarkeit von Wasserstoff aus sogenannter „erneuerbarer Überschussenergie“ steigern sich die Ein- satzpotenziale in anderen Stoffgruppen (z. B. Propylen, Ethylen). Zudem muss man den strategischen Vorteil betrachten, dass aus der Braunkohle im Vergleich zum Erdöl sehr schwefelarme Produkte er- zeugt werden können.

Schwefelfreie Produkte sind gerade für die Vermarktung von synthetischem Diesel bzw. Kerosin ein wichtiges Argument. Die Firma Clean Carbon Solutions aus Berlin will mit speziell abgestimmten eisenbasierten Katalysatoren deutlich höhere Kraftstoffausbeuten erzielen und langfristig sogar CO2/H2-basierte Kraftstoffe wettbewerbsfähig machen. Diese Entwicklungen sind vielversprechend, da für bestimmte Transport-Anwendungen wie Schwerlastverkehr, Schiff- oder Luftfahrt auf mittlere Sicht noch nicht erkennbar ist, wie deren Herausforderungen durch eine klassische E-Mobilität begegnet werden kann.

4.5. Neue Kohlenstoff-Kreisläufe mit Biomasse und Kunststoffen aufbauen

Wichtig zu sehen ist, dass die Synthesegaswandlung nicht nur mit Braunkohle funktioniert, sondern auch andere biogene Einsatzstoffe genutzt werden können. Die Technologie bietet den Einstieg in eine Bioökonomie unter der Nutzung nachwachsender Rohstoffe der zweiten oder dritten Generation. Der CO2-Minderungseffekt der Biomasse ist hier doppelt so hoch wie bei der Verbrennung. In Verbindung mit der Einkopplung von Wasserstoff könnte die Nutzung von Biomasse mit diesen Technologien im besten Fall sogar zu einer CO2-Senke führen.

Und ein weiteres Tor kann weit aufgestoßen werden: Bislang verwerten wir unsere Kunststoffabfälle fast ausschließlich thermisch. Das, was wir mühsam zu Propylen oder Ethylen gewandelt haben, wird also nur verbrannt und es entsteht wieder CO2. Die Synthesegaswandlung wäre auch ein effektiver und realistischer Einstieg in den Aufbau eines Kunststoff- Kreislaufs, der die Importabhängigkeit von Erdöl und Erdgas für die produzierende Industrie mindern kann – zumal aufwendige Sortentrennungen entbehrlich sein könnten.

Eine CO2-arme Braunkohlenutzung kann zudem den in den Braunkohlerevieren gefürchteten Strukturbruch abwehren, da die Versorgungssicherheit für die unsicheren Erneuerbaren Energien zunächst weiter gewährleistet und gleichsam das Ziel einer starken Reduktion der Kohleverbrennung verfolgt wer- den kann. Langfristig öffnet der Technologiepfad auch die stoffliche Nutzung von Biomasse für die Chemie und die Chance zur wirklichen stofflichen Nutzung von Kunststoffabfällen.

5. Überparteiliche Expertenkommission des NRW-Landtags zeigt Wege auf

2013 hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen eine Enquetekommission aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eingesetzt, die die Zukunft der Chemie- Industrie in NRW untersuchen sollte. Im Rahmen dieser Arbeit widmete sich die Kommission auch intensiv der Frage, inwieweit eine stoffliche Nutzung von Braunkohle ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Industrie sein kann. Über alle Fraktionen des Parlaments hinweg kam die Kommission 2015 zu dem einstimmigen Votum, dass die Umwandlung der Braunkohle in Synthesegas mit einer Pilotanlage gefördert und einer Forschungsbegleitung unterstützt werden sollte. Diese überparteiliche Positionierung ist wertvoll, denn auch die 2017 neu gewählte NRW-Landesregierung aus CDU und FDP stellte in ihrem Koalitionsvertrag heraus, dass sie die Empfehlungen der Kommission umsetzten will.

6. Neuer NRW-Lehrstuhl für „Carbon Sources and Conversion“ geschaffen

Am 22. März 2017 konnten die ersten konkreten Umsetzungsschritte gefeiert werden: Im Innovationszentrum Kohle im rheinischen Bergheim-Niederaußem besiegelten das Land Nordrhein- Westfalen, die Ruhr-Universität Bochum, das Fraunhofer Institut Umsicht aus Oberhausen und die RWE AG die Gründung der Stiftungsprofessur „Carbon Sources and Conversion“. Gleichzeitig wurde ein Katalyse-Teststand „Fabiene“ in Betrieb genommen (Abb. 3), der von der RWE AG gemeinsam mit der Technischen Universität in Darmstadt und der ThyssenKrupp Industrial Solution AG entwickelt und vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der anwendungsorientierten Verbundforschung „Cooretec“ gefördert wurde.

7. Braunkohlereviere in Ost und West können Innovationsmotor für industriellen Kohlenstoffkreislauf werden

Nun geht es darum, in Deutschland gemeinsam die richtige Aufstellung für das komplexe Thema zu finden. Aber auch hier ist der erste Schritt bereits gemacht. Unter Führung der Fraunhofer Gesellschaft hat sich im Jahr 2017 die Initiative Kohlenstoffketten für den Strukturwandel Braunkohle „IK2“ gegründet. Insgesamt fünf Fraunhofer Institute wollen in den kommenden zehn Jahren angewandte Forschungen bis zum Demonstrationsmaßstab nutzen, um Prozessketten im Industriemaßstab aufzubauen. Ein besonderer Treiber ist das Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen mit Prof. Bernd Meyer an der Spitze. Alle Akteure motiviert einerseits, dass bei der Nutzung heimischer Kohlenstoffquellen für die Produktion (z. B. für Kunststoffe, Schmierstoffe und Treibstoffe) die gesamte Wertschöpfungskette im Inland liegen würde. Das diversifiziert die Rohstoffbasis unserer Produktion, ist positiv für die Beschäftigung und stärkt den Industrie- und Wissenschaftsstandort nachhaltig. Andererseits wird aber auch erkannt, dass die Technologien eine weltweite Relevanz haben, sowie im Export effiziente und klimagerechte Produktionslösungen für viele globale Akteure an- geboten werden könnten.

8. Mut haben, die Ausstiegs- zu einer Einstiegskommission zu machen

Wenn die Kommission „Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel“ Verantwortung im Sinne ihrer Namensgebung erfüllen will, muss sie vor allem eines erfüllen: Sie muss wegkommen vom Image einer Kohle-Ausstiegs-Kommission. Und sie muss hinkommen zu einer Einstiegs-Kommission für neue technologische und regionalwirtschaftliche Innovationen. Die Bedeutung der Braunkohle für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie macht klar, dass man ihr weiteres Zurückgehen im Energiemarkt mit Augenmaß vornehmen muss, wenn man nicht unübersehbare ökonomische Schäden in weiten Wertschöpfungsketten auslösen will. Und es wird Zeit, den Rohstoff wieder als das anzunehmen, was er ist: ein Bodenschatz. Und dem kann man noch klügere Dinge anstellen, als nur Wasser zu erhitzen. Die Kommission sollte daher die stoffliche Nutzung der Braunkohle als wesentlichen Innovationsfaktor-Faktor für die erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels in den Braunkoh-lerevieren definieren und ausbauen.

Deutschland verantwortet rund 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Wenn Deutschland heute komplett aus der Braunkohle ausstiege, könnten die Emissionen theoretisch um etwa 0,3% sinken. Dies wäre tatsächlich nur theoretisch, da die Einbindung Deutschlands in den europäischen CO2- Zertifikatehandel sofort dazu führen müsste, dass andere EU-Länder entsprechend mehr verbrauchen können, wenn nicht gleichzeitig freiwerdende Zertifikate stillgelegt werden. Das offenbart, dass Aktionismus wenig hilft. Es geht um die klügsten und wettbewerbsfähigsten Produktionsalternativen des 21. Jahrhunderts, um die wir uns in Deutschland als Ingenieurland kümmern sollten. Nur wenn wir da überzeugendes liefern, werden uns andere Länder der Welt im Klimaschutz folgen. Die Braunkohlereviere können deutlich machen: effektiver Klimaschutz, innovative Produktionsimpulse und längerfristige Planungssicherheiten müssen sich nicht aus- schließen. Was man dafür aufgeben muss, sind vereinfachte Sichtweisen, die in Braunkohle nur einen Energieträger sehen. Braunkohle kann als intelligenter, CO2-armer Rohstoffträger genutzt werden.

Zum Autor

Guido van den Berg (geb. 1975) absolvierte sein Studium der Volkswirtschaft und Politikwissenschaft in Köln und Duisburg als Diplom-Sozialwissenschaftler. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nachdem er von 2004 bis 2007 als kaufmännischer Angestellter in einer Unternehmensberatung bei Köln tätig war, wechselte er 2008 als persönlicher Referent von Franz Müntefering im Deutschen Bundestag nach Berlin. Von 2010 bis 2012 arbeitete er im Ministerbüro des Innenministers des Landes Nordrhein- Westfalen in Düsseldorf. Seit 2012 ist er Abgeordneter des NRW-Landtags. Er war von 2013 bis 2015 Sprecher für die SPD in der Enquetekommission zur „Zukunft der chemischen Industrie in NRW“. Zudem ist er seit 2014 stellvertretender Landrat des Rhein-Erft-Kreises, der stark vom Strukturwandel im rheinischen Braunkohlenrevier betroffen ist. Seit 2017 ist er Ehrenbergmann der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen und Sprecher der SPD-Landtagsfraktion NRW im Landtags-Unterausschuss für Bergbausicherheit.

Parlamentsbüro: Platz des Landtags 1, D-40221 Düsseldorf

Abgeordnetenbüro Rhein-Erft: Fritz-Erler-Haus, Fritz-Erler-Straße 2, D-50374 Erftstadt-Liblar

Stellungnahme zur Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten zu 5 – 4 Grundsatz: „Strukturwandel in Kohleregionen“ wie folgt Stellung nehmen:

Wir begrüßen die Aufnahme dieses neuen Grundsatzes.

Wir möchten allerdings anmerken, dass Braunkohle viel mehr ist als Braunkohlenverbrennung in Kraftwerken.

Sie beschränken sich bei Ihren Annahmen aber allein auf den Prozess Kohle/Verbrennung/CO2/Strom.

Braunkohle ist aber ein Kohlenstoffprodukt, das bekanntermaßen mittels Synthese in Gas, Treibstoff, Chemische Produkte, Wachs umgewandelt werden kann. Desgleichen ermöglicht deren Oxidation die Produktion von Bodenverbesserern, die in der Welt nachgefragt werden.

Forschungen auf diesen Gebieten versprechen große Chancen.

Zudem gibt es vielfache Möglichkeiten, CO2 einzusparen bzw. einzufangen.

Sie können ermöglichen, Strom aus Braunkohle auch so herzustellen, dass Wirkungsgleichheit mit erneuerbaren Energien entsteht. CO2-Industrie und Kohlenstoff-Industrie sind die Schlüsselbegriffe.

Wir bitten deshalb den zweiten Absatz um den nachfolgenden Satz zu ergänzen:

Weiterhin sollten Maßnahmen gefördert werden, die das Potential haben, aus Kohlenstoff andere Produkte als Strom für neue Produkte und Märkte zu gewinnen. Hierfür sollen weiterhin ökologische und ökonomische Gesichtspunkte gelten.

Freundliche Grüße

Dr. Achim Rohde

Horst Engel